올해 2분기 화장품 사업은 중견기업이 외형 성장을 이끌었다. 대기업은 역성장을 기록했고, 자산과 수익성 지표도 전반적으로 하락하며 산업 체력은 다소 약화됐다.

한국보건산업진흥원이 19일 발표한 '2025년 2분기 바이오헬스산업 기업경영분석'에 따르면, 바이오헬스 제조업체의 전체 매출은 전년 동기 대비 11.0% 증가하고, 총자산 증가율도 1.0%로 소폭 상승한 것으로 나타났다. 영업이익률은 4.0%p 상승한 14.7%를 기록한 반면, 세전순이익률은 1.6%p 하락한 9.2%였다.화장품 산업의 경우, 매출 증가율은 전체 평균과 유사했지만, 총자산과 세전순이익률이 하락하며 수익성과 자산 지표 모두에서 악화된 흐름을 보였다. 대기업의 경영 상황 악화가 지표 하락을 이끌었다.

이번 분석은 화장품 제조업 47개사, 제약 164개사, 의료기기 110개사를 대상으로 진행됐다. 화장품 47개사는 상장사로, LG생활건강과 셀트리온스킨큐어는 대기업, 아모레퍼시픽 한국콜마 코스맥스 등은 중견기업으로 분류됐다.

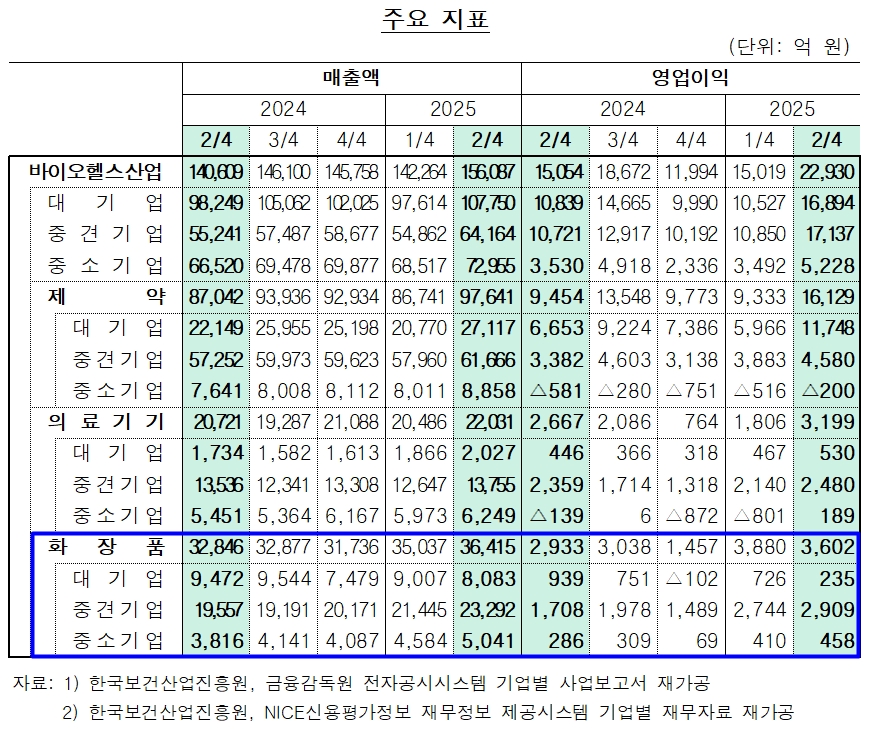

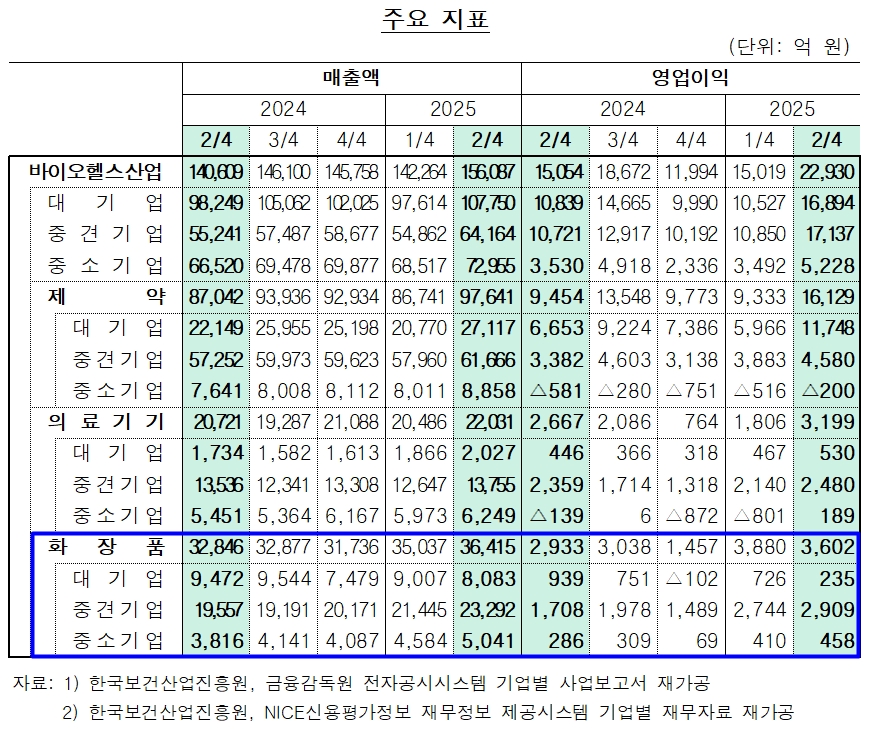

2분기 화장품 기업의 매출액은 3조6415억원으로 집계됐다. 지난해 2분기의 3조2846억원 대비 10.9% 증가했고, 지난 1분기 3조5037억원 대비 3.9% 성장했다.

전체적으로 외형은 성장했으나 이를 주도한 것은 중견기업이었다. 중견기업은 2조3292억원의 매출을 올리며 전체 매출의 약 64%를 차지했다. 전년비 19.1%, 1분기 대비 8.6% 성장했다. 중소기업은 지난해 대비 32.1% 늘어난 5041억원의 매출을 기록했다. 반면 대기업은 전년비 14.7% 감소한 8083억원의 매출에 그쳤다.

영업이익은 총 3602억원으로, 전년 동기 2933억원 대비 22.8% 증가했으나, 1분기(3880억원)와 비교하면 7.2% 줄었다.

증가 폭은 기업 규모에 따라 뚜렷한 차이를 보였다. 중견기업은 2909억원의 영업이익을 기록하며 전년 동기 대비 70.3% 증가했고, 중소기업도 458억원으로 60.1% 늘었다. 반면 대기업은 235억원으로, 전년(939억원) 대비 75.0% 급감하며 유일하게 영업이익이 줄었다.

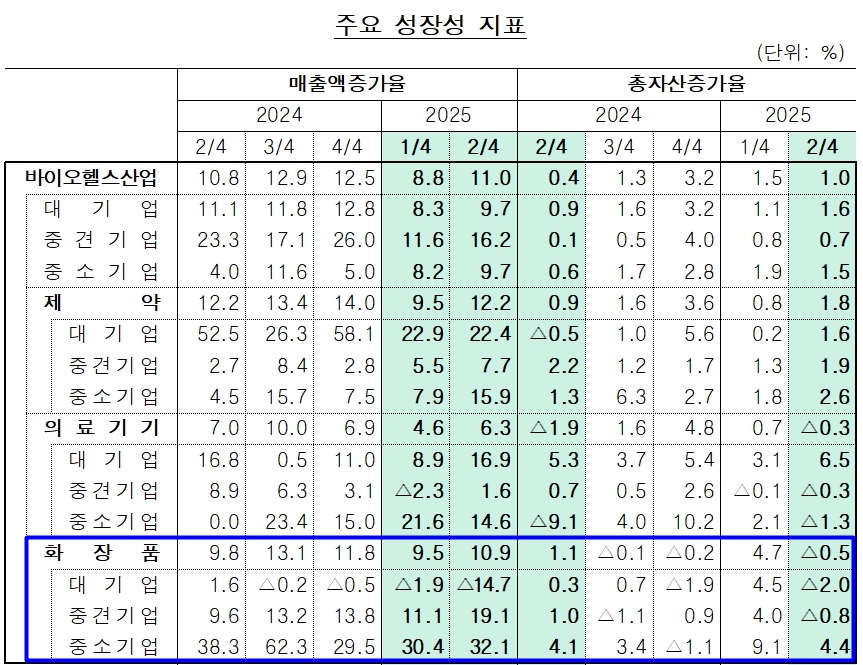

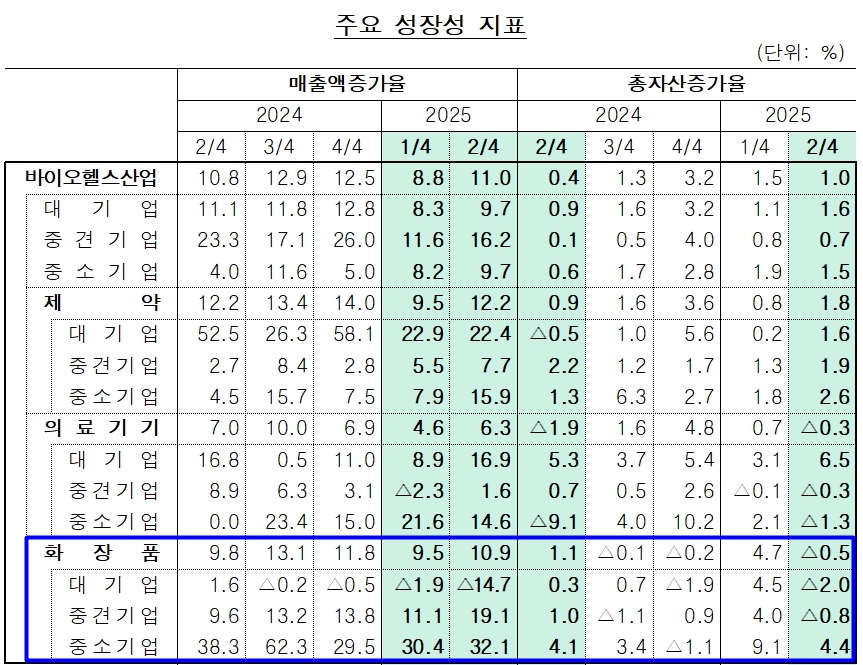

먼저, 기업의 성장성을 확인할 수 있는 매출액증가율과 총자산증가율로 살펴보면 화장품 기업의 외적 성장은 중견기업들이 이끈 것으로 확인된다. 대기업은 역성장 폭이 더 커졌고, 자산도 줄었다. 지난해 성장을 주도했던 중소기업도 성장세가 주춤했다.

기업의 외형 신장세를 판단할 수 있는 매출액증가율은 10.9%로 지난해 같은 기간 9.8% 대비 1.1%p 증가했다. 1분기 9.5%보다도 1.4%p 늘어났다.

중견기업의 매출액증가율이 19.1%로 이를 견인했다. 전년 동기 9.6%에 비해 9.5%p 증가했다. 이에 반해 중소기업은 전년 동기(38.3%) 대비 6.2%p 감소한 32.1%의 매출액증가율을 기록, 성장폭이 줄어들었다. 대기업은 아예 역성장했다. 지난해 2분기 1.6%에서 16.3% 감소한 -14.7%의 매출액성장률을 기록했다. 1분기 -1.9%보다 하락폭이 더욱 커졌다.

화장품기업의 자산은 전년보다 줄어들었다. 기업의 성장 규모 측정 지표인 총자산증가율이 전년 동기(1.1%) 대비 2.0% 감소한 것으로 집계됐다.

특히 대기업과 중견기업의 총자산증가율이 전년 동기 대비 각각 -2%, -0.8%를 기록하며, 자산이 감소한 것으로 나타났다. 유일하게 자산이 증가한 것은 중소기업이다. 중소기업의 총자산증가율은 4.4%로, 전년 동기(4.1%)보다 0.3%p 늘었다.

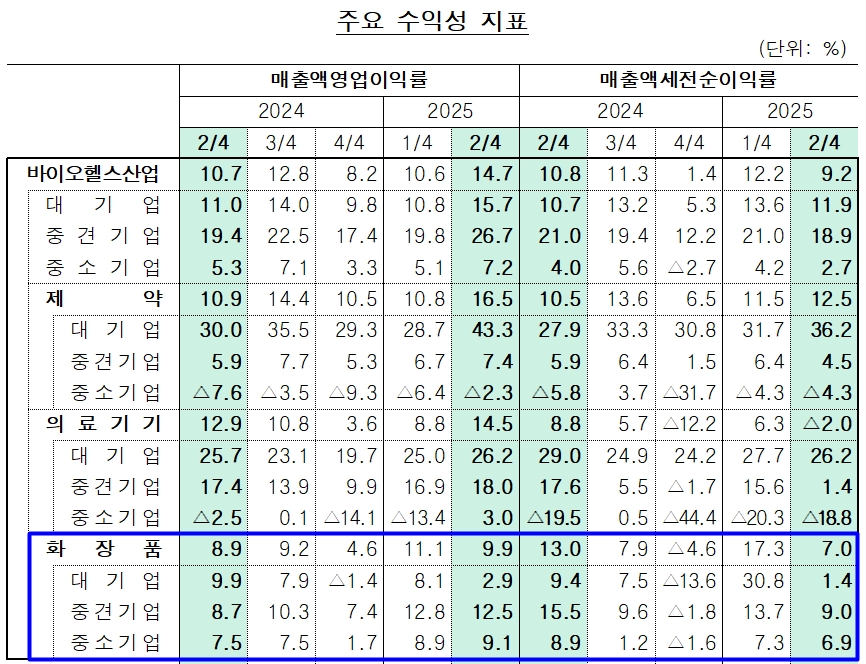

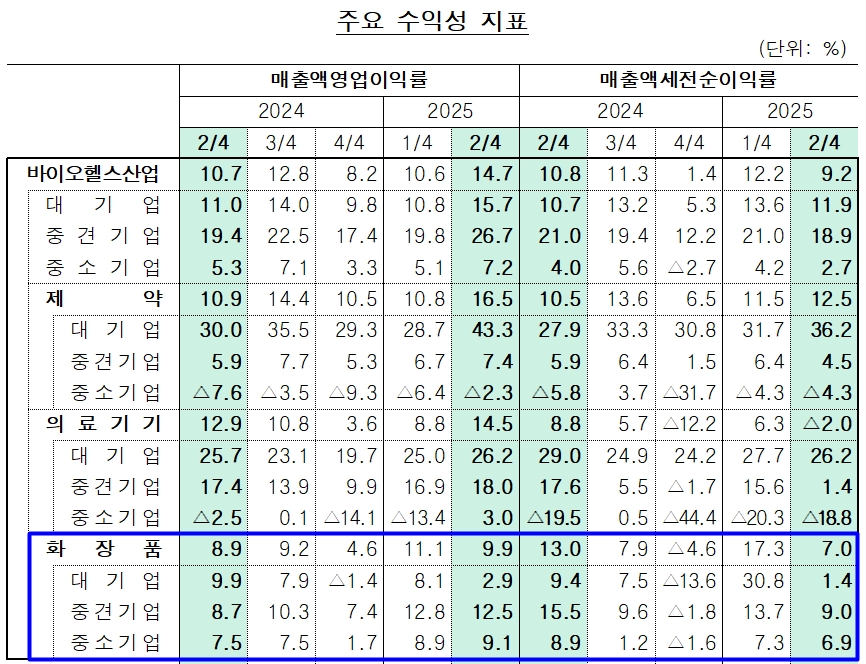

화장품기업들은 2분기 수익성 면에서 '주춤'하는 모습을 보였다. 특히 대기업의 감소세가 수익성 지표인 매출액영업이익률과 매출액세전순이익률에 큰 영향을 줬다.

기업의 영업효율성을 판단할 수 있는 매출액영업이익률은 9.9%로 지난해 2분기(8.9%)에 비해 증가했다. 다만 1분기(11.1%)에 비해선 부진했다.

규모별로 보면, 중견기업이 12.5%, 중소기업이 9.1%로 각각 전년비 3.8%p, 1.6%p 증가했다. 대기업의 매출액영업이익률은 2.9%에 그쳤다. 지난해 동기(9.9%) 대비 7.0%p나 감소했다.

매출액세전순이익률 평균은 7.0%다. 매출액세전순이익률은 기업의 주된 영업활동뿐 아니라 재무활동 등에서 발생한 경영성과까지 나타내는 이익률 지표다. 전년 동기(13.0%)와 올해 1분기(17.3%)에 비해서 크게 감소했다. 모든 규모의 화장품기업의 매출액세전순이익률이 감소한 탓이다.

규모별 매출액세전순이익률은 대기업 1.4%(전년 동기 대비 -8%p), 중견기업 9.0%(-6.5%p), 중소기업 6.9%(-2.0%p)에 그쳤다.

아울러 화장품 산업은 바이오헬스 3대 산업군 중 수익성이 가장 낮았다. 같은 기간 제약산업은 16.5%, 의료기기 산업은 14.5%의 매출액영업이익률을 기록하며 두 자릿수를 유지한 반면, 화장품은 한 자릿수에 그쳤다. 매출액세전순이익률도 화장품이 전체 평균(9.2%)보다 2.2%p 낮았다.

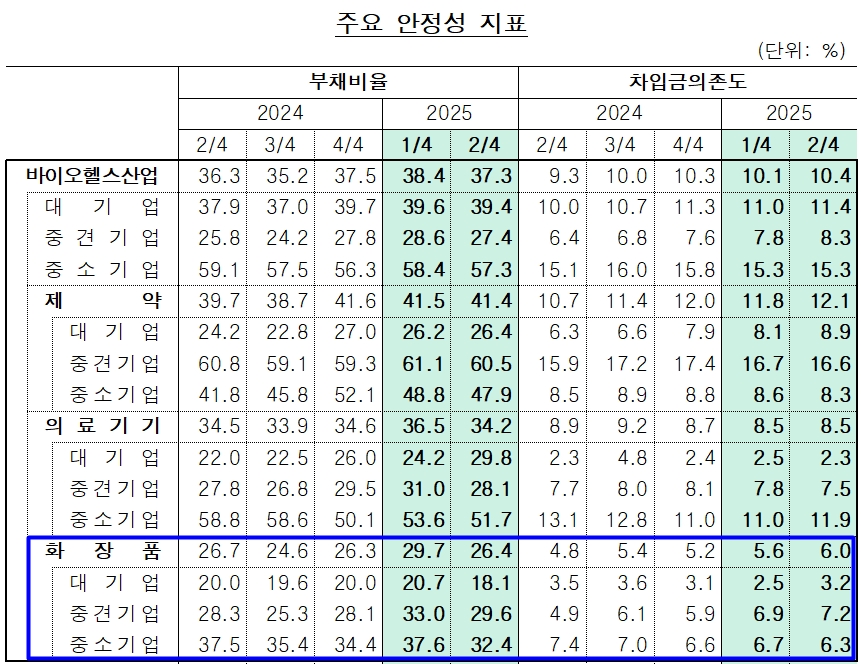

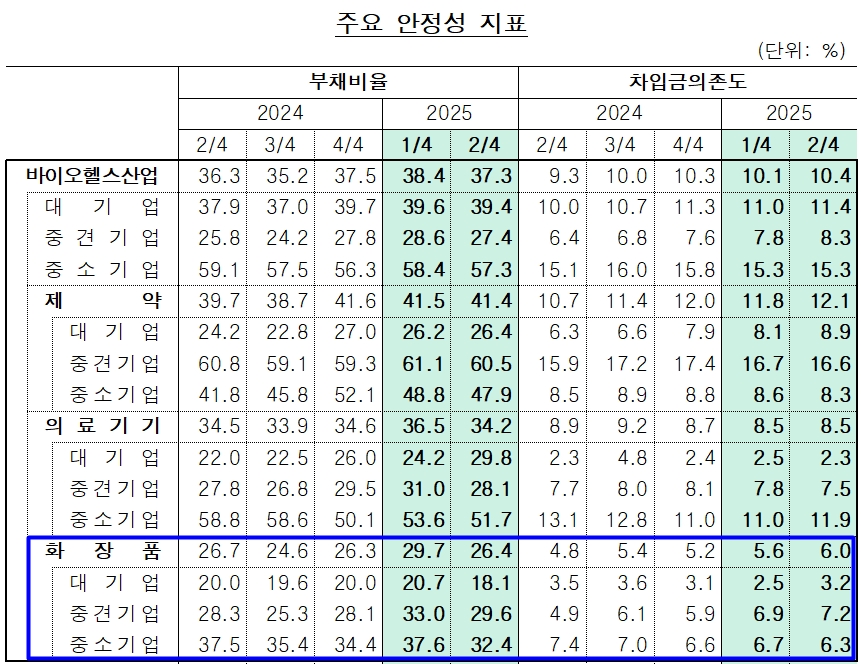

재무 안정성은 다소 엇갈린 흐름을 보였다. 부채비율은 낮아졌지만, 차입금의존도는 오히려 증가해 단기 자금 운용 부담이 커진 정황도 나타났다.

2분기 평균 부채비율은 26.4%로, 올해 1분기(29.7%) 대비 3.3%p 하락했다. 대기업(20.7% → 18.1%), 중견기업(33.0% → 29.6%), 중소기업(37.6% → 32.4%) 모두 부채비율이 줄며 전반적으로 부채를 안정적으로 관리했다.

반면 차입금의존도는 6.0%로, 1분기(5.6%) 대비 0.4%포인트 상승했다. 대기업(2.5% → 3.2%)과 중견기업(6.9% → 7.2%)은 전분기보다 외부 자금 의존도가 증가했으며, 중소기업(6.7% → 6.3%)만 소폭 감소했다.

다른 바이오산업군 대비 안정성 측면에선 상대적으로 양호한 흐름을 보였다. 제약(41.4%)과 의료기기(34.2%) 모두 화장품 대비 부채비율이 더 높았다. 차입금의존도 역시 제약(12.1%), 의료기기(8.5%)보다 화장품산업이 낮아, 더 안정적으로 기업을 운영하고 있는 것으로 확인됐다.

| 인기기사 | 더보기 + |

-

1 툴젠, CRISPR Cas9 RNP 원천 기술 미국 특허 등록…"CASGEVY 관련 미국 소송 제기" -

2 [일문일답] 서정진 회장 "일라이릴리 미국 공장 인수, 셀트리온 글로벌 빅파마 시작점" -

3 피플바이오 강성민 대표 "최대주주 변경 .. 3년 내 알츠온 사업 성공시킬 것" -

4 [약업분석] 바이오솔루션, 손실 폭 전년 대비 두자릿수 개선 -

5 [약업분석] 지씨셀, 검체검사서비스 잘 나가네…매출 비중 50% 돌파 -

6 비대면진료 법제화 앞두고 산업계·약계 정면충돌 -

7 [약업분석] 메디톡스, 제품 매출 전년 대비 11% 증가…전체 성장 견인 -

8 제약바이오 글로벌 투자 유치의 장 ‘2025 제약바이오투자대전’ 개최 -

9 신테카바이오,정밀영양 컨퍼런스서 ‘AI·클라우드 기반 Co-Business 모델’ 제시 -

10 차바이오그룹, 카카오와 지분 교환... 디지털 헬스케어 전략적 협력

| 인터뷰 | 더보기 + |

| PEOPLE | 더보기 + |

| 컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |

- 박수연 기자 waterkite@yakup.com

- 입력 2025.11.20 06:00 수정 2025.11.20 06:01

올해 2분기 화장품 사업은 중견기업이 외형 성장을 이끌었다. 대기업은 역성장을 기록했고, 자산과 수익성 지표도 전반적으로 하락하며 산업 체력은 다소 약화됐다.

한국보건산업진흥원이 19일 발표한 '2025년 2분기 바이오헬스산업 기업경영분석'에 따르면, 바이오헬스 제조업체의 전체 매출은 전년 동기 대비 11.0% 증가하고, 총자산 증가율도 1.0%로 소폭 상승한 것으로 나타났다. 영업이익률은 4.0%p 상승한 14.7%를 기록한 반면, 세전순이익률은 1.6%p 하락한 9.2%였다.화장품 산업의 경우, 매출 증가율은 전체 평균과 유사했지만, 총자산과 세전순이익률이 하락하며 수익성과 자산 지표 모두에서 악화된 흐름을 보였다. 대기업의 경영 상황 악화가 지표 하락을 이끌었다.

이번 분석은 화장품 제조업 47개사, 제약 164개사, 의료기기 110개사를 대상으로 진행됐다. 화장품 47개사는 상장사로, LG생활건강과 셀트리온스킨큐어는 대기업, 아모레퍼시픽 한국콜마 코스맥스 등은 중견기업으로 분류됐다.

2분기 화장품 기업의 매출액은 3조6415억원으로 집계됐다. 지난해 2분기의 3조2846억원 대비 10.9% 증가했고, 지난 1분기 3조5037억원 대비 3.9% 성장했다.

전체적으로 외형은 성장했으나 이를 주도한 것은 중견기업이었다. 중견기업은 2조3292억원의 매출을 올리며 전체 매출의 약 64%를 차지했다. 전년비 19.1%, 1분기 대비 8.6% 성장했다. 중소기업은 지난해 대비 32.1% 늘어난 5041억원의 매출을 기록했다. 반면 대기업은 전년비 14.7% 감소한 8083억원의 매출에 그쳤다.

영업이익은 총 3602억원으로, 전년 동기 2933억원 대비 22.8% 증가했으나, 1분기(3880억원)와 비교하면 7.2% 줄었다.

증가 폭은 기업 규모에 따라 뚜렷한 차이를 보였다. 중견기업은 2909억원의 영업이익을 기록하며 전년 동기 대비 70.3% 증가했고, 중소기업도 458억원으로 60.1% 늘었다. 반면 대기업은 235억원으로, 전년(939억원) 대비 75.0% 급감하며 유일하게 영업이익이 줄었다.

먼저, 기업의 성장성을 확인할 수 있는 매출액증가율과 총자산증가율로 살펴보면 화장품 기업의 외적 성장은 중견기업들이 이끈 것으로 확인된다. 대기업은 역성장 폭이 더 커졌고, 자산도 줄었다. 지난해 성장을 주도했던 중소기업도 성장세가 주춤했다.

기업의 외형 신장세를 판단할 수 있는 매출액증가율은 10.9%로 지난해 같은 기간 9.8% 대비 1.1%p 증가했다. 1분기 9.5%보다도 1.4%p 늘어났다.

중견기업의 매출액증가율이 19.1%로 이를 견인했다. 전년 동기 9.6%에 비해 9.5%p 증가했다. 이에 반해 중소기업은 전년 동기(38.3%) 대비 6.2%p 감소한 32.1%의 매출액증가율을 기록, 성장폭이 줄어들었다. 대기업은 아예 역성장했다. 지난해 2분기 1.6%에서 16.3% 감소한 -14.7%의 매출액성장률을 기록했다. 1분기 -1.9%보다 하락폭이 더욱 커졌다.

화장품기업의 자산은 전년보다 줄어들었다. 기업의 성장 규모 측정 지표인 총자산증가율이 전년 동기(1.1%) 대비 2.0% 감소한 것으로 집계됐다.

특히 대기업과 중견기업의 총자산증가율이 전년 동기 대비 각각 -2%, -0.8%를 기록하며, 자산이 감소한 것으로 나타났다. 유일하게 자산이 증가한 것은 중소기업이다. 중소기업의 총자산증가율은 4.4%로, 전년 동기(4.1%)보다 0.3%p 늘었다.

화장품기업들은 2분기 수익성 면에서 '주춤'하는 모습을 보였다. 특히 대기업의 감소세가 수익성 지표인 매출액영업이익률과 매출액세전순이익률에 큰 영향을 줬다.

기업의 영업효율성을 판단할 수 있는 매출액영업이익률은 9.9%로 지난해 2분기(8.9%)에 비해 증가했다. 다만 1분기(11.1%)에 비해선 부진했다.

규모별로 보면, 중견기업이 12.5%, 중소기업이 9.1%로 각각 전년비 3.8%p, 1.6%p 증가했다. 대기업의 매출액영업이익률은 2.9%에 그쳤다. 지난해 동기(9.9%) 대비 7.0%p나 감소했다.

매출액세전순이익률 평균은 7.0%다. 매출액세전순이익률은 기업의 주된 영업활동뿐 아니라 재무활동 등에서 발생한 경영성과까지 나타내는 이익률 지표다. 전년 동기(13.0%)와 올해 1분기(17.3%)에 비해서 크게 감소했다. 모든 규모의 화장품기업의 매출액세전순이익률이 감소한 탓이다.

규모별 매출액세전순이익률은 대기업 1.4%(전년 동기 대비 -8%p), 중견기업 9.0%(-6.5%p), 중소기업 6.9%(-2.0%p)에 그쳤다.

아울러 화장품 산업은 바이오헬스 3대 산업군 중 수익성이 가장 낮았다. 같은 기간 제약산업은 16.5%, 의료기기 산업은 14.5%의 매출액영업이익률을 기록하며 두 자릿수를 유지한 반면, 화장품은 한 자릿수에 그쳤다. 매출액세전순이익률도 화장품이 전체 평균(9.2%)보다 2.2%p 낮았다.

재무 안정성은 다소 엇갈린 흐름을 보였다. 부채비율은 낮아졌지만, 차입금의존도는 오히려 증가해 단기 자금 운용 부담이 커진 정황도 나타났다.

2분기 평균 부채비율은 26.4%로, 올해 1분기(29.7%) 대비 3.3%p 하락했다. 대기업(20.7% → 18.1%), 중견기업(33.0% → 29.6%), 중소기업(37.6% → 32.4%) 모두 부채비율이 줄며 전반적으로 부채를 안정적으로 관리했다.

반면 차입금의존도는 6.0%로, 1분기(5.6%) 대비 0.4%포인트 상승했다. 대기업(2.5% → 3.2%)과 중견기업(6.9% → 7.2%)은 전분기보다 외부 자금 의존도가 증가했으며, 중소기업(6.7% → 6.3%)만 소폭 감소했다.

다른 바이오산업군 대비 안정성 측면에선 상대적으로 양호한 흐름을 보였다. 제약(41.4%)과 의료기기(34.2%) 모두 화장품 대비 부채비율이 더 높았다. 차입금의존도 역시 제약(12.1%), 의료기기(8.5%)보다 화장품산업이 낮아, 더 안정적으로 기업을 운영하고 있는 것으로 확인됐다.

무단 전재·복사·배포 등을 금지합니다.

기자가 쓴 기사 더보기

기자가 쓴 기사 더보기