신약개발 실패 확률 구조, 임상 실패 후 전략 전환 시간 축소 우려

코스닥 제도 개편 본격화, 바이오 상장 전략 생존 조건 재정렬

코스닥 시장의 신뢰 회복을 목표로 한 제도 개편이 본격화되면서, 바이오 기업의 상장 전략과 상장 이후 생존 조건이 다시 정리되고 있다. 금융위원회가 이른바 ‘다산다사(多産多死)’ 기조를 전면에 내세운 데 따른 변화다. 업계에서는 이러한 제도 변화가 자칫 혁신과 도전을 위축시킬 수 있다고 우려하고 있다.

금융위원회는 지난 19일 부처 업무보고를 통해 ‘코스닥 시장 신뢰+혁신 제고 방안’을 발표하고, 4대 기본방향 중 하나로 ‘다산다사 구조의 상장심사·상장폐지 재설계’를 제시했다. 시장 진입은 활성화하되, 상장 후 부실기업 관리와 퇴출이 지연되는 문제를 개선하겠다는 취지다. 많이 상장시키고 많이 상장폐지 시키겠다는 것.

문제는 바이오 산업이 ‘실패를 전제로 움직이는 산업’이라는 점이다. 신약 개발은 후보물질이 임상 단계로 넘어가도 중간에 중단되는 일이 흔하고, 임상 설계나 적응증, 개발 전략이 바뀌는 것도 자연스러운 경로다.

실제 글로벌 데이터에서는 임상 1상 진입 후보가 최종 허가까지 도달하는 전체 승인 가능성이 한 자릿수대로 보고되기도 한다. 이런 산업에 상장 후 관리·퇴출 규율을 동일한 속도로 적용할 경우, 기업의 전략적 유연성이 급격히 줄어들 수 있다는 지적이다.

넥스트게이트파트너스 변정훈 대표는 이번 다산다사 제도를 “실패를 전제로 한 제도 위에 실패를 허용하지 않는 규율을 얹은 구조”라고 표현했다.

변 대표는 “2005년 도입된 기술특례상장은 실패 가능성을 감안해 만든 제도인데, 다산다사 정책은 실패를 관리하는 것이 아니라 제거하려는 방향으로 작동하고 있다”며 “이 두 가지가 결합되면 바이오는 구조적으로 불리해질 수밖에 없고, 결과적으로는 소산다사가 될 것”이라고 말했다.

제도 변화의 핵심, 바이오에 미치는 영향은

다산다사 기조와 함께 상장·유지·퇴출 전반에 걸친 제도 변화도 구체화되고 있다. 산업별 맞춤형 심사를 강화하는 방향처럼 보이지만, 바이오 기업 입장에서는 규율이 완화되기보다는 오히려 더 명문화되는 흐름에 가깝다는 평가가 나온다.

먼저 거래소는 맞춤형 기술특례상장을 전면 도입하겠다는 방침을 내놨다. 다만 바이오의 경우 이미 2019년부터 거래소 심사 중 기업의 계속성 평가 단계에서 바이오 맞춤형 심사 기준이 운영돼 왔다. 연내 AI, 에너지, 우주 산업 등 3개 분야에 새 맞춤형 심사 기준을 마련하겠다는 계획과 달리, 바이오텍은 기존 체계를 유지한다는 의미다.

거래소는 오는 12월 말 ‘신약 바이오텍 심사 가이드라인’을 별도로 발표할 예정이다. 업계에서는 바이오 심사가 완화되기보다는 기존 기준이 문서화되고 명확해지면서 오히려 더 세밀해질 가능성이 크다고 보고 있다.

기술심사 전문성 강화도 주요 변화로 꼽힌다. 거래소는 기술평가 과정에서 전문가 회의와 자문 역할을 확대하겠다는 계획을 밝혔다. 업계에서는 심사 구조 자체가 바뀌는 것은 아니어서, 실질적인 영향은 제한적일 것이라는 평가가 우세하다. 공식적으로 자문역을 임명하겠다는 것이지, 기준이 달라지는 것은 아니라는 반응이다.

가장 민감한 변화는 상장폐지 사유에 ‘주된 사업 변경’을 포함시키는 대목이다. 상장 이후 5년간 주된 사업을 변경하지 못하도록 하는 내용이다. 사실상 브릿지바이오테라퓨틱스 모델을 차단하는 조치로 해석된다.

건강기능식품 등 부대사업은 허용되지만, 제3자 배정 유상증자 등을 통한 M&A 방식으로 사업의 중심을 옮기는 전략은 불가능해진다. 동시에 상장 이후 5년 이내에 시가총액, 매출, 법차손 등 2025년 1월 발표돼 2029년까지 강화될 기존 상장유지 요건을 충족해야 한다는 부담도 그대로 유지된다.

여기에 현 정부의 '상장폐지의 경우 엄정·신속한 퇴출원칙을 시장에 확립한다"는 원칙에 따라, 상장폐지 심사를 담당하는 인력과 조직을 확충, 퇴출 절차를 더 신속하게 진행하겠다는 계획도 포함됐다. 상장 유지 여부를 둘러싼 판단 속도가 빨라질수록, 기업이 전략을 조정할 수 있는 시간은 줄어들 수밖에 없다.

업계에서는 이 같은 변화가 바이오 기업에 요구되는 관리 기준을 한층 명확히 했다는 점에는 공감하면서도, 실패 가능성을 전제로 한 산업 특성까지 함께 반영했는지는 여전히 의문이라는 반응을 보인다.

기술특례상장의 출발점, ‘바이오를 위한 예외’

다산다사 정책이 바이오 산업에 특히 가혹하게 작동하는 이유는 기술특례상장 제도의 출발점 자체가 바이오 산업의 구조적 특수성을 전제로 설계됐기 때문이다.

기술성 평가 기반 특례상장 제도는 2005년 크리스탈지노믹스, 바이오니아, 바이로메드(현 헬릭스미스) 3개사가 상장하면서 시작됐다. 당시 제도의 핵심은 매출과 이익이 당장 발생하기 어려운 고위험-고수익(High Risk, High Return) 기업, 특히 바이오벤처가 기술과 성장성을 근거로 자본시장에 진입할 수 있도록 수익성 요건의 문턱을 없애고 기술성 평가(A, BBB 이상)를 도입하는 것이었다.

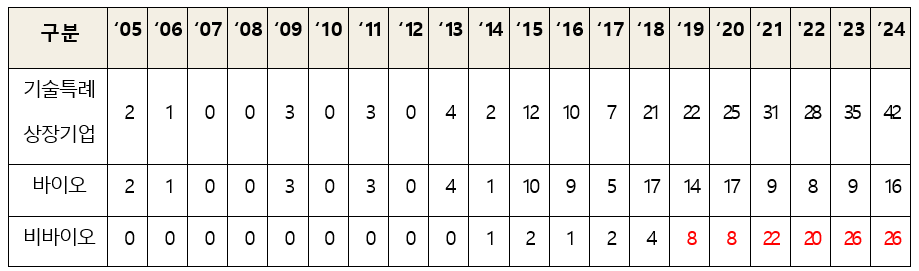

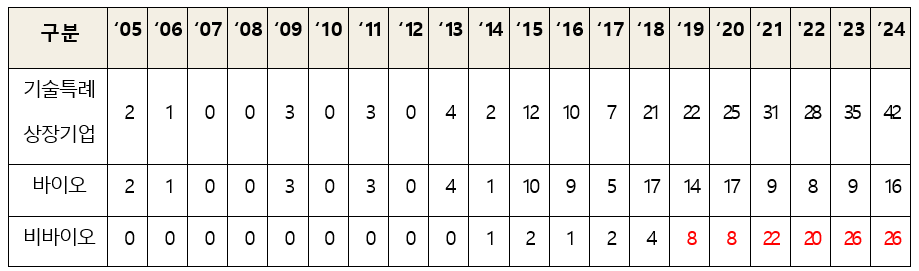

한국거래소 자료에 따르면, 기술특례상장으로 코스닥에 입성한 바이오 기업은 2005년 도입 이후 현재까지 누적 150개사에 달하는 것으로 집계됐다. 바이오 범위에 따라 차이가 있으나, 전체 기술특례 상장사 중 약 60%에 해당하는 압도적인 비중을 보이고 있다.

기술특례상장은 명실상부하게 바이오 중심 제도였고, 매출이나 이익이 없는 신약개발 기업이 자본시장에 진입할 수 있는 사실상 유일한 통로였다.

변 대표는 “신약개발은 임상에 진입한 이후에도 수년간 매출과 이익이 공백일 수밖에 없고, 실패 가능성 역시 구조적으로 내재돼 있다”며 “그럼에도 기술과 데이터, 성장을 근거로 자본시장이 일정 기간 이를 감내하겠다는 정책적 합의에 가까웠다”고 말했다.

이어 그는 “당시 제도의 핵심은 단기 실적이 아니라 기술의 실체와 개발 로드맵, 상장 이후에도 연구개발을 지속할 수 있는 구조를 평가하는 데 있었다”며 “바이오를 다른 산업과 같은 잣대로 재단하면 제도의 출발점 자체가 흔들릴 수 있다”고 덧붙였다.

2019년 이후, 기술특례의 성격 변화

이러한 제도의 도입 취지가 흔들리기 시작한 것은 2019년 이후다. 소부장(소재·부품·장비) 산업 육성 정책 등과 맞물리며 기술특례상장 대상이 빠르게 확대됐다. 기술특례는 더 이상 바이오만의 통로가 아니게 됐고, 제조·장비·IT 기업까지 폭넓게 유입되기 시작했다.

문제는 이 과정에서 적용 대상뿐 아니라 활용 방식까지 달라졌다는 점이다. 과거에는 매출과 영업이익을 내기 어려운 기업이 기술특례를 선택하는 것이 자연스러웠지만, 2019년 이후부터는 이미 매출이 발생하는 기업들까지 기술특례상장을 택하는 사례가 늘고 있다. 상대적으로 상장 절차가 단순하고 속도가 빠르기 때문이다.

업종과 기업군이 다변화되면서 상장 이후 성과에 대한 시장의 기대치도 한 틀 안에서 섞이기 시작했다. 단기간 매출 가시성이 있는 제조·장비 기업과 장기 임상이 필요한 바이오 기업이 동일한 상장 이후 시총, 매출, 영업이익 등 성과 기준으로 비교·평가되면서, 2025년 제도의 도입 취지는 희미해지고, 바이오 기업이 체감하는 즉시 성과 압박은 더 커졌다.

변 대표는 “2019년 이후 기술특례상장은 바이오 예외 제도에서 상장 자체를 촉진하는 수단으로 성격이 바뀌었다”라며 “그 결과, 제도의 중심에 있던 바이오 기업들이 오히려 불리한 위치에 놓이게 됐다”고 지적했다.

이어 그는 “향후 다산다사 기조까지 더해지면 바이오 기업이 감내해야 할 규율은 더욱 강해질 수밖에 없다”며 “법인 설립 이후 상장을 하고 상장 이후 5년까지 실패를 용납하지 않는 경직된 구조로 고착화 될 수 있다”라고 말했다.

실패를 전제로 한 산업, 실패를 허용하지 않는 규율

신약개발은 구조적으로 실패 가능성을 안고 출발하는 산업이다. 임상 단계에 진입한 후보물질이 최종 허가까지 이어질 확률은 한 자릿수에서 10%대 초반에 그친다.

이 과정에서 파이프라인이 중단되거나 개발 전략이 수정되고, 적응증이나 모달리티가 전환되는 일도 드물지 않다. 업계와 시장에서는 이를 신약개발의 일반적인 경로로 받아들여 왔다.

그러나 다산다사 기조의 제도 개편안은 이러한 산업적 특성을 충분히 반영하지 못하고 있다는 지적이 나온다. 업계에서는 이 같은 구조가 신약 개발 과정에서 불가피하게 발생하는 전략 조정이나 후퇴를 곧바로 시장 실패로 해석하는 결과로 이어질 수 있다고 우려한다.

한 바이오 신약개발 기업 대표는 “임상 실패보다 더 부담되는 것은 실패 이후 방향을 바꿀 수 있는 시간이 줄어든다는 점”이라며 “상장 이후 파이프라인 전환이 제약될수록 기업은 상장 전부터 가장 보기 좋은 하나의 파이프라인에 모든 자원을 집중할 수밖에 없다”고 말했다.

이어 그는 “신약 개발에서 단일 베팅 전략은 가장 위험한 선택으로, 임상 실패가 발생하는 순간 회복 경로가 차단된다”며 “다산다사 기조가 강화되면 상장 이후 전략을 조정하거나 기술이전으로 시간을 버는 선택지마저 줄어들 수 있다”고 덧붙였다.

한편 올해 기술기술특례 상장 바이오헬스케어 기업은 오름테라퓨틱, 오가노이드사이언스, 로킷헬스케어, 이뮨온시아, 인투셀, 지씨지놈, 뉴로핏, 프로티나, 지투지바이오, 그래피, 큐리오시스, 에임드바이오, 쿼드메디슨, 알지노믹스, 리브스메드 15개 기업이다.

| 인기기사 | 더보기 + |

-

1 보령, 임원 승진 인사 단행 ...핵심 사업 성장 전략 뒷받침 -

2 [2025년 결산] K-제약바이오 기술수출 20조원 고지 돌파 -

3 코스닥 '다산다사'의 역설 '소산다사'…실패 전제 바이오에 실패 불허 -

4 "제약산업 포기 선언인가"…"연간 3.6조 원 손실 -1.5만 명 실직 위기" -

5 혁신인가, 붕괴인가…약가 개편안 둘러싼 긴장감 고조 -

6 알지노믹스, JP 모건 헬스케어 컨퍼런스서 파트너링 모색 -

7 트럼프 대통령 9개 메이저 제약사 약가인하 합의 -

8 [2025년 결산] 성분명 처방, 제도화 문턱에 섰나…공감대는 넓어졌지만 과제 여전 -

9 [2025년 결산 ] K-AI 신약개발 프로젝트 본격 가동…'글로벌 AI 신약 5대 강국' 정조준 -

10 [2025년 결산] K-제약바이오 미국 진출 러시…성패 가르는 FDA 인허가 전략

| 인터뷰 | 더보기 + |

| PEOPLE | 더보기 + |

| 컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |

- 권혁진 기자 hjkwon@yakup.com

- 입력 2025.12.23 08:15 수정 2025.12.23 08:19

코스닥 시장의 신뢰 회복을 목표로 한 제도 개편이 본격화되면서, 바이오 기업의 상장 전략과 상장 이후 생존 조건이 다시 정리되고 있다. 금융위원회가 이른바 ‘다산다사(多産多死)’ 기조를 전면에 내세운 데 따른 변화다. 업계에서는 이러한 제도 변화가 자칫 혁신과 도전을 위축시킬 수 있다고 우려하고 있다.

금융위원회는 지난 19일 부처 업무보고를 통해 ‘코스닥 시장 신뢰+혁신 제고 방안’을 발표하고, 4대 기본방향 중 하나로 ‘다산다사 구조의 상장심사·상장폐지 재설계’를 제시했다. 시장 진입은 활성화하되, 상장 후 부실기업 관리와 퇴출이 지연되는 문제를 개선하겠다는 취지다. 많이 상장시키고 많이 상장폐지 시키겠다는 것.

문제는 바이오 산업이 ‘실패를 전제로 움직이는 산업’이라는 점이다. 신약 개발은 후보물질이 임상 단계로 넘어가도 중간에 중단되는 일이 흔하고, 임상 설계나 적응증, 개발 전략이 바뀌는 것도 자연스러운 경로다.

실제 글로벌 데이터에서는 임상 1상 진입 후보가 최종 허가까지 도달하는 전체 승인 가능성이 한 자릿수대로 보고되기도 한다. 이런 산업에 상장 후 관리·퇴출 규율을 동일한 속도로 적용할 경우, 기업의 전략적 유연성이 급격히 줄어들 수 있다는 지적이다.

넥스트게이트파트너스 변정훈 대표는 이번 다산다사 제도를 “실패를 전제로 한 제도 위에 실패를 허용하지 않는 규율을 얹은 구조”라고 표현했다.

변 대표는 “2005년 도입된 기술특례상장은 실패 가능성을 감안해 만든 제도인데, 다산다사 정책은 실패를 관리하는 것이 아니라 제거하려는 방향으로 작동하고 있다”며 “이 두 가지가 결합되면 바이오는 구조적으로 불리해질 수밖에 없고, 결과적으로는 소산다사가 될 것”이라고 말했다.

제도 변화의 핵심, 바이오에 미치는 영향은

다산다사 기조와 함께 상장·유지·퇴출 전반에 걸친 제도 변화도 구체화되고 있다. 산업별 맞춤형 심사를 강화하는 방향처럼 보이지만, 바이오 기업 입장에서는 규율이 완화되기보다는 오히려 더 명문화되는 흐름에 가깝다는 평가가 나온다.

먼저 거래소는 맞춤형 기술특례상장을 전면 도입하겠다는 방침을 내놨다. 다만 바이오의 경우 이미 2019년부터 거래소 심사 중 기업의 계속성 평가 단계에서 바이오 맞춤형 심사 기준이 운영돼 왔다. 연내 AI, 에너지, 우주 산업 등 3개 분야에 새 맞춤형 심사 기준을 마련하겠다는 계획과 달리, 바이오텍은 기존 체계를 유지한다는 의미다.

거래소는 오는 12월 말 ‘신약 바이오텍 심사 가이드라인’을 별도로 발표할 예정이다. 업계에서는 바이오 심사가 완화되기보다는 기존 기준이 문서화되고 명확해지면서 오히려 더 세밀해질 가능성이 크다고 보고 있다.

기술심사 전문성 강화도 주요 변화로 꼽힌다. 거래소는 기술평가 과정에서 전문가 회의와 자문 역할을 확대하겠다는 계획을 밝혔다. 업계에서는 심사 구조 자체가 바뀌는 것은 아니어서, 실질적인 영향은 제한적일 것이라는 평가가 우세하다. 공식적으로 자문역을 임명하겠다는 것이지, 기준이 달라지는 것은 아니라는 반응이다.

가장 민감한 변화는 상장폐지 사유에 ‘주된 사업 변경’을 포함시키는 대목이다. 상장 이후 5년간 주된 사업을 변경하지 못하도록 하는 내용이다. 사실상 브릿지바이오테라퓨틱스 모델을 차단하는 조치로 해석된다.

건강기능식품 등 부대사업은 허용되지만, 제3자 배정 유상증자 등을 통한 M&A 방식으로 사업의 중심을 옮기는 전략은 불가능해진다. 동시에 상장 이후 5년 이내에 시가총액, 매출, 법차손 등 2025년 1월 발표돼 2029년까지 강화될 기존 상장유지 요건을 충족해야 한다는 부담도 그대로 유지된다.

여기에 현 정부의 '상장폐지의 경우 엄정·신속한 퇴출원칙을 시장에 확립한다"는 원칙에 따라, 상장폐지 심사를 담당하는 인력과 조직을 확충, 퇴출 절차를 더 신속하게 진행하겠다는 계획도 포함됐다. 상장 유지 여부를 둘러싼 판단 속도가 빨라질수록, 기업이 전략을 조정할 수 있는 시간은 줄어들 수밖에 없다.

업계에서는 이 같은 변화가 바이오 기업에 요구되는 관리 기준을 한층 명확히 했다는 점에는 공감하면서도, 실패 가능성을 전제로 한 산업 특성까지 함께 반영했는지는 여전히 의문이라는 반응을 보인다.

기술특례상장의 출발점, ‘바이오를 위한 예외’

다산다사 정책이 바이오 산업에 특히 가혹하게 작동하는 이유는 기술특례상장 제도의 출발점 자체가 바이오 산업의 구조적 특수성을 전제로 설계됐기 때문이다.

기술성 평가 기반 특례상장 제도는 2005년 크리스탈지노믹스, 바이오니아, 바이로메드(현 헬릭스미스) 3개사가 상장하면서 시작됐다. 당시 제도의 핵심은 매출과 이익이 당장 발생하기 어려운 고위험-고수익(High Risk, High Return) 기업, 특히 바이오벤처가 기술과 성장성을 근거로 자본시장에 진입할 수 있도록 수익성 요건의 문턱을 없애고 기술성 평가(A, BBB 이상)를 도입하는 것이었다.

한국거래소 자료에 따르면, 기술특례상장으로 코스닥에 입성한 바이오 기업은 2005년 도입 이후 현재까지 누적 150개사에 달하는 것으로 집계됐다. 바이오 범위에 따라 차이가 있으나, 전체 기술특례 상장사 중 약 60%에 해당하는 압도적인 비중을 보이고 있다.

기술특례상장은 명실상부하게 바이오 중심 제도였고, 매출이나 이익이 없는 신약개발 기업이 자본시장에 진입할 수 있는 사실상 유일한 통로였다.

변 대표는 “신약개발은 임상에 진입한 이후에도 수년간 매출과 이익이 공백일 수밖에 없고, 실패 가능성 역시 구조적으로 내재돼 있다”며 “그럼에도 기술과 데이터, 성장을 근거로 자본시장이 일정 기간 이를 감내하겠다는 정책적 합의에 가까웠다”고 말했다.

이어 그는 “당시 제도의 핵심은 단기 실적이 아니라 기술의 실체와 개발 로드맵, 상장 이후에도 연구개발을 지속할 수 있는 구조를 평가하는 데 있었다”며 “바이오를 다른 산업과 같은 잣대로 재단하면 제도의 출발점 자체가 흔들릴 수 있다”고 덧붙였다.

2019년 이후, 기술특례의 성격 변화

이러한 제도의 도입 취지가 흔들리기 시작한 것은 2019년 이후다. 소부장(소재·부품·장비) 산업 육성 정책 등과 맞물리며 기술특례상장 대상이 빠르게 확대됐다. 기술특례는 더 이상 바이오만의 통로가 아니게 됐고, 제조·장비·IT 기업까지 폭넓게 유입되기 시작했다.

문제는 이 과정에서 적용 대상뿐 아니라 활용 방식까지 달라졌다는 점이다. 과거에는 매출과 영업이익을 내기 어려운 기업이 기술특례를 선택하는 것이 자연스러웠지만, 2019년 이후부터는 이미 매출이 발생하는 기업들까지 기술특례상장을 택하는 사례가 늘고 있다. 상대적으로 상장 절차가 단순하고 속도가 빠르기 때문이다.

업종과 기업군이 다변화되면서 상장 이후 성과에 대한 시장의 기대치도 한 틀 안에서 섞이기 시작했다. 단기간 매출 가시성이 있는 제조·장비 기업과 장기 임상이 필요한 바이오 기업이 동일한 상장 이후 시총, 매출, 영업이익 등 성과 기준으로 비교·평가되면서, 2025년 제도의 도입 취지는 희미해지고, 바이오 기업이 체감하는 즉시 성과 압박은 더 커졌다.

변 대표는 “2019년 이후 기술특례상장은 바이오 예외 제도에서 상장 자체를 촉진하는 수단으로 성격이 바뀌었다”라며 “그 결과, 제도의 중심에 있던 바이오 기업들이 오히려 불리한 위치에 놓이게 됐다”고 지적했다.

이어 그는 “향후 다산다사 기조까지 더해지면 바이오 기업이 감내해야 할 규율은 더욱 강해질 수밖에 없다”며 “법인 설립 이후 상장을 하고 상장 이후 5년까지 실패를 용납하지 않는 경직된 구조로 고착화 될 수 있다”라고 말했다.

실패를 전제로 한 산업, 실패를 허용하지 않는 규율

신약개발은 구조적으로 실패 가능성을 안고 출발하는 산업이다. 임상 단계에 진입한 후보물질이 최종 허가까지 이어질 확률은 한 자릿수에서 10%대 초반에 그친다.

이 과정에서 파이프라인이 중단되거나 개발 전략이 수정되고, 적응증이나 모달리티가 전환되는 일도 드물지 않다. 업계와 시장에서는 이를 신약개발의 일반적인 경로로 받아들여 왔다.

그러나 다산다사 기조의 제도 개편안은 이러한 산업적 특성을 충분히 반영하지 못하고 있다는 지적이 나온다. 업계에서는 이 같은 구조가 신약 개발 과정에서 불가피하게 발생하는 전략 조정이나 후퇴를 곧바로 시장 실패로 해석하는 결과로 이어질 수 있다고 우려한다.

한 바이오 신약개발 기업 대표는 “임상 실패보다 더 부담되는 것은 실패 이후 방향을 바꿀 수 있는 시간이 줄어든다는 점”이라며 “상장 이후 파이프라인 전환이 제약될수록 기업은 상장 전부터 가장 보기 좋은 하나의 파이프라인에 모든 자원을 집중할 수밖에 없다”고 말했다.

이어 그는 “신약 개발에서 단일 베팅 전략은 가장 위험한 선택으로, 임상 실패가 발생하는 순간 회복 경로가 차단된다”며 “다산다사 기조가 강화되면 상장 이후 전략을 조정하거나 기술이전으로 시간을 버는 선택지마저 줄어들 수 있다”고 덧붙였다.

한편 올해 기술기술특례 상장 바이오헬스케어 기업은 오름테라퓨틱, 오가노이드사이언스, 로킷헬스케어, 이뮨온시아, 인투셀, 지씨지놈, 뉴로핏, 프로티나, 지투지바이오, 그래피, 큐리오시스, 에임드바이오, 쿼드메디슨, 알지노믹스, 리브스메드 15개 기업이다.

무단 전재·복사·배포 등을 금지합니다.

기자가 쓴 기사 더보기

기자가 쓴 기사 더보기