국가간 경쟁이 심화되는 글로벌 바이오헬스 산업에서 K바이오헬스가 경쟁력을 갖기 위해선 정부가 지원 정책을 강화하고 시행 속도를 높여야 한다는 의견이 제시됐다.

코로나19 팬데믹 이후 여러 국가가 ‘백신 주권 확보’ '바이오경제 강대국'을 목표로 바이오헬스 산업 육성 정책을 앞다퉈 내놓고 있다. 특히 미국은 바이오헬스 산업에 대규모 투자와 정책을 병행하며 선두자리를 공고히 하고 나섰다.

미국 백악관은 지난달 27일 ARPA-H(보건첨단연구계획국)의 두 번째 프로그램으로 '정밀 외과 중재술(Precision Surgical Interventions)’을 선정했다. ARPA-H는 2022년 3월 조 바이든 대통령 주도로 바이오헬스 분야 기술과 신약 개발을 지원하기 위한 목적으로 설립됐다. 이에 앞서 5월엔 ARPA-H 첫 번째 프로그램으로 '골관절염의 조직 재생을 위한 새로운 혁신(NITRO, the Novel Innovations for Tissue Regeneration in Osteoarthritis)'을 선정, 발표했다. 미국 정부는 ARPA-H 설립 첫해 예산으로 10억 달러(약 1조2800억원)를 투입했다. 올해는 15억 달러(약 1조9300억원) 예산을 확보하며 전폭적으로 지원하고 있다. 그야말로 속전속결, 선택과 집중으로 바이오헬스 산업을 키우는 모양새다.

첨단재생의료 분야 바이오텍 관계자는 3일 “바이오헬스 선진국인 미국, 유럽, 일본에서 바이오헬스 산업에 대한 지원 정책을 쏟아내고 있다”면서 “우리도 기술과 신약 개발 성공 가능성이 높고 미래 의약을 선도할 분야를 선택해 집중 지원 정책을 펴야 할 것”이라고 말했다.

그는 과거 정부에서 첨단재생의료 및 바이오헬스 산업을 육성하기 위해 '첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률(이하 첨바법)'을 제정하는 등 지원 정책을 펼쳤지만, 그 결과가 미비했다며 이를 본보기 삼아 더 강력한 정책을 시행할 필요가 있다고 강조했다.

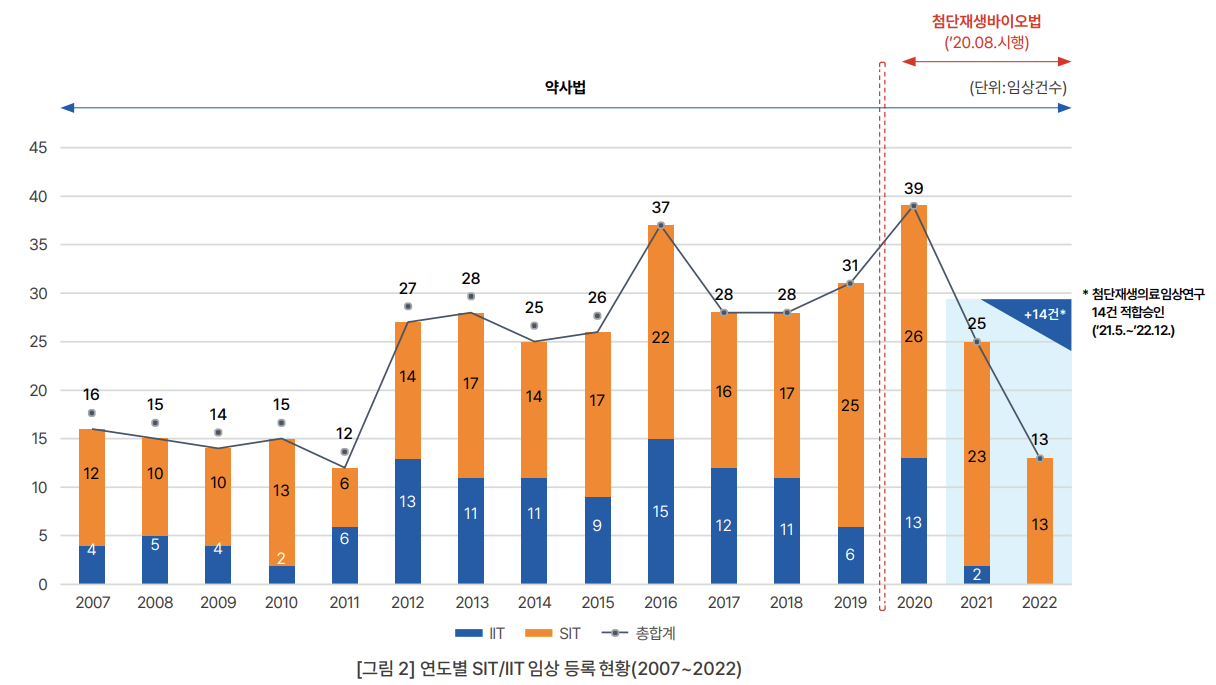

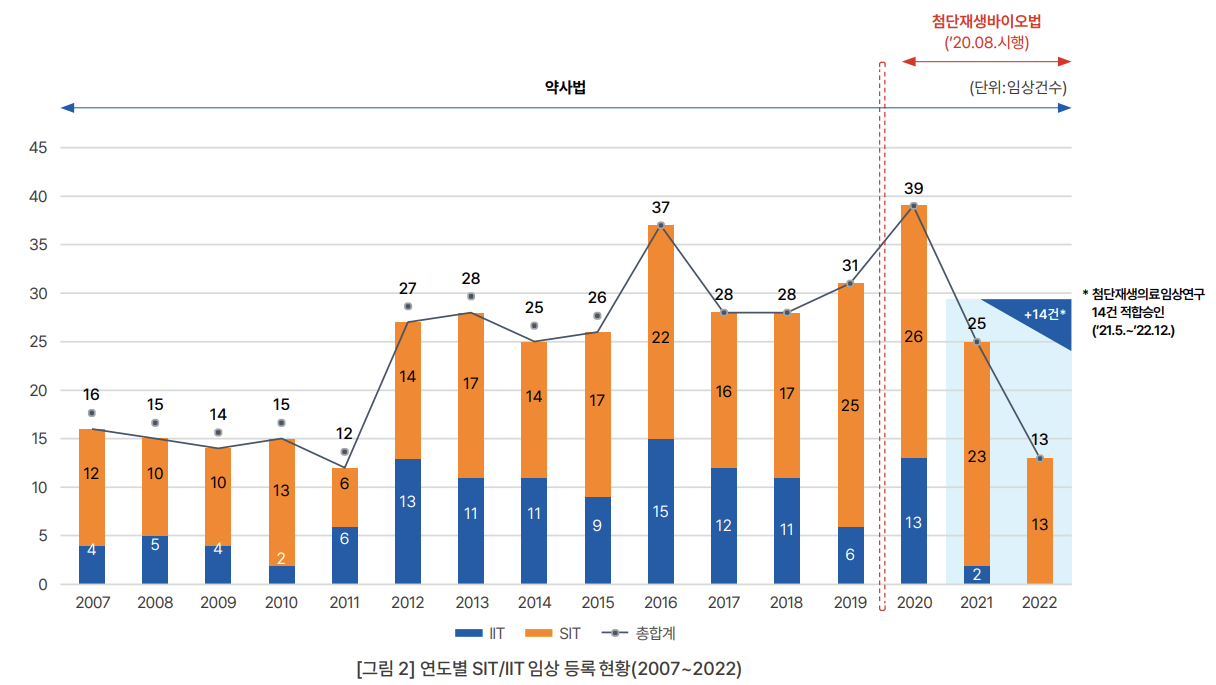

실제 2020년 8월 첨바법이 시행된 이후 첨단재생의료 분야 연구개발은 활성화되지 못한 것으로 나타났다. 재생의료진흥재단이 최근 발간한 '첨단재생바이오법 시행에 따른 재생의료 임상 동향 변화' 보고서에 따르면 첨단재생의료 관련 임상시험은 2020년 39건이 승인돼 전년 대비 8건 증가했다. 그러나 2021~2022년 첨단재생의료 관련 임상시험은 52건이 승인돼 법 시행 이전인 2018~2019년 승인된 59건보다도 적었다. 특히 첨바법을 통해 병원과 대학에서 진행하는 연구자주도임상시험 활성화와 이에 따른 산업계 성장 도모를 목표했지만, 이마저도 영향이 미미한 것으로 확인됐다.

산학계에선 새로운 임상시험을 시도 할 수 있는 제도가 마련된 것은 사실이나, 여전히 임상 진입을 위해 요구되는 전임상 데이터 등을 확보하는 데 허들이 높다는 입장이다. 지원은 되고 있으나 획기적인 성과를 내기에는 턱없이 부족하다는 것.

코스닥 상장 항암제 신약개발 기업 관계자는 “글로벌 바이오헬스 강국으로 도약하기 위해선 다른 국가에서 내놓는 수준의 지원책으로 한계가 있다”면서 “바이오헬스 산업의 전반적인 인프라를 발전시킬 수 있는 혁신적인 규제 개선과 금전적 지원책이 필요한 시점”이라고 강조했다.

- 권혁진 기자 hjkwon@yakup.com

- 입력 2023.08.04 06:00 수정 2023.08.04 14:37

국가간 경쟁이 심화되는 글로벌 바이오헬스 산업에서 K바이오헬스가 경쟁력을 갖기 위해선 정부가 지원 정책을 강화하고 시행 속도를 높여야 한다는 의견이 제시됐다.

코로나19 팬데믹 이후 여러 국가가 ‘백신 주권 확보’ '바이오경제 강대국'을 목표로 바이오헬스 산업 육성 정책을 앞다퉈 내놓고 있다. 특히 미국은 바이오헬스 산업에 대규모 투자와 정책을 병행하며 선두자리를 공고히 하고 나섰다.

미국 백악관은 지난달 27일 ARPA-H(보건첨단연구계획국)의 두 번째 프로그램으로 '정밀 외과 중재술(Precision Surgical Interventions)’을 선정했다. ARPA-H는 2022년 3월 조 바이든 대통령 주도로 바이오헬스 분야 기술과 신약 개발을 지원하기 위한 목적으로 설립됐다. 이에 앞서 5월엔 ARPA-H 첫 번째 프로그램으로 '골관절염의 조직 재생을 위한 새로운 혁신(NITRO, the Novel Innovations for Tissue Regeneration in Osteoarthritis)'을 선정, 발표했다. 미국 정부는 ARPA-H 설립 첫해 예산으로 10억 달러(약 1조2800억원)를 투입했다. 올해는 15억 달러(약 1조9300억원) 예산을 확보하며 전폭적으로 지원하고 있다. 그야말로 속전속결, 선택과 집중으로 바이오헬스 산업을 키우는 모양새다.

첨단재생의료 분야 바이오텍 관계자는 3일 “바이오헬스 선진국인 미국, 유럽, 일본에서 바이오헬스 산업에 대한 지원 정책을 쏟아내고 있다”면서 “우리도 기술과 신약 개발 성공 가능성이 높고 미래 의약을 선도할 분야를 선택해 집중 지원 정책을 펴야 할 것”이라고 말했다.

그는 과거 정부에서 첨단재생의료 및 바이오헬스 산업을 육성하기 위해 '첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률(이하 첨바법)'을 제정하는 등 지원 정책을 펼쳤지만, 그 결과가 미비했다며 이를 본보기 삼아 더 강력한 정책을 시행할 필요가 있다고 강조했다.

실제 2020년 8월 첨바법이 시행된 이후 첨단재생의료 분야 연구개발은 활성화되지 못한 것으로 나타났다. 재생의료진흥재단이 최근 발간한 '첨단재생바이오법 시행에 따른 재생의료 임상 동향 변화' 보고서에 따르면 첨단재생의료 관련 임상시험은 2020년 39건이 승인돼 전년 대비 8건 증가했다. 그러나 2021~2022년 첨단재생의료 관련 임상시험은 52건이 승인돼 법 시행 이전인 2018~2019년 승인된 59건보다도 적었다. 특히 첨바법을 통해 병원과 대학에서 진행하는 연구자주도임상시험 활성화와 이에 따른 산업계 성장 도모를 목표했지만, 이마저도 영향이 미미한 것으로 확인됐다.

산학계에선 새로운 임상시험을 시도 할 수 있는 제도가 마련된 것은 사실이나, 여전히 임상 진입을 위해 요구되는 전임상 데이터 등을 확보하는 데 허들이 높다는 입장이다. 지원은 되고 있으나 획기적인 성과를 내기에는 턱없이 부족하다는 것.

코스닥 상장 항암제 신약개발 기업 관계자는 “글로벌 바이오헬스 강국으로 도약하기 위해선 다른 국가에서 내놓는 수준의 지원책으로 한계가 있다”면서 “바이오헬스 산업의 전반적인 인프라를 발전시킬 수 있는 혁신적인 규제 개선과 금전적 지원책이 필요한 시점”이라고 강조했다.

무단 전재·복사·배포 등을 금지합니다.

기자가 쓴 기사 더보기

기자가 쓴 기사 더보기